【コラム】2025年度県立高校入試分析(数学)

2025年度千葉県立高校 入試分析 数学

■令和7年度入試問題の構成と特色

昨年度と出題順や大問構成は同じ。問題数は全27問、大問1では計算と小問集合、大問2では関数、大問3では平面図形、大問4では思考力を試す問題となっている。大問1での配点が多く占められているため、ここでのミスを減らして点数を積み上げながら、大問2以降は基本的な内容が聞かれる前半部分を確実に正解することが高得点のカギとなる。また、大問2以降では正答率の低い出題もあるため、そもそも解くことに時間を割くかどうかも含めた見極めが重要になる。

■大問ごとの特徴

〔大問1〕配点51点

難易度は例年通り。(3)②や(6)などは私立高校入試でよく見かけるような問題であり、県立入試ではあまり見かけることがない問題が出題された。また、(4)②や(5)は解くために時間がかかるため、答えは出せたものの後半の時間配分に影響が出てきた受験生も多かったであろう。作図は例年難易度が高く手が出せない受験生も多かったが、今年度は解きやすい形になっていた。この傾向が続く場合には、作図も取るべき問題の1つになってくる。

〔大問2〕配点15点

(3)はしばらく出題のなかった反比例のグラフ。平行四辺形の性質を利用していくこととなり、難度はやや高い。(3)は毎年正答率が10%を下回る難問だが今年も難度は高い。受験校や目標点数にもよるが、(2)までを確実に解けるようにしていくことが大切である。

〔大問3〕配点16点

(2)は二等辺三角形の図形の性質を利用する記述問題。(3)は相似と三平方を利用していくものであり難しい。直接面積を求めるよりも相似比から面積比を求めていくと計算が楽にできるもので、経験・テクニックで差がつく。

〔大問4〕配点18点

前半が平面の転がり移動、後半が立体の転がり移動の問題。出題の型は変わったが、典型問題であったため対策を十分にしてきた生徒にとっては手が付けやすかったと思われる。後半はあまり見かけない空間図形からの出題であったが、きちんと読み解いていくと基礎的な規則性の内容であった。文章量が多いため、与えられた情報を正しく読み取ることや、それらを活用して思考できるかどうかが大切。差がつく大問であったと考えられる。

■2026年度入試 受験生へのアドバイス

基本的なものから正答率が低い難問まで、幅広く出題されるのが千葉県立入試の数学である。また配点の大きさが数学の特徴の一つであり、正答率の比較的低い基本的な問題での失点が命取りになる。応用問題を中心とした演習ではなく、全国の過去問題を解きながらも、いかに基礎問題での失点を抑えられるかに真摯に向き合いたい。

加えて、昨今の千葉県立入試では、「長文を読み解く力」も求められる傾向にある。必要な情報を読み取り、単元の選定や答えを導く「読解力」も必要で、模擬試験や予想問題などを活用しながら、しっかりとトレーニングを積み重ねて欲しい。

最後に、数学は受験の主役になりがちだが、県立入試は5教科等しく100点満点で実施される。数学が得意だけでは足りないし、数学が苦手なだけでは何も終わらない。総合力を鍛えて受験を乗り越えていってほしい。

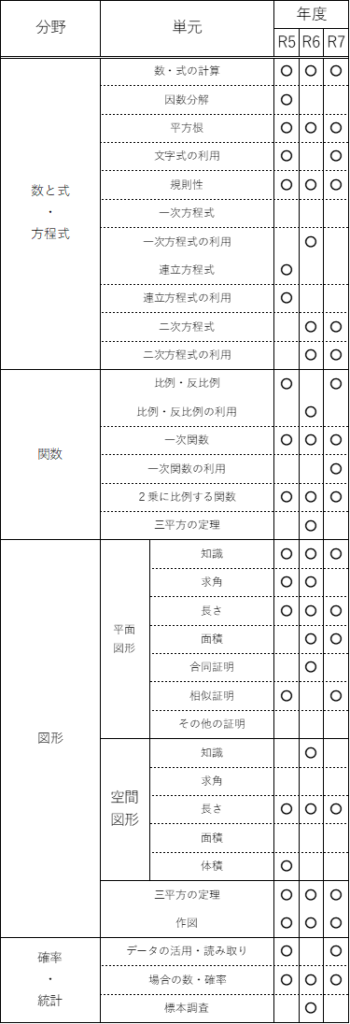

■過去3年の出題分野・傾向